ブログ

ミゾ板他「くるみ」に使う道具

今週の動画は、ミゾ板(またはミゾ付け板)。

ミゾのあるハードカバーの本を作る時に使う道具だ。もう少し詳しく言うと、本の中身と表紙を合体する「くるみ」という作業に使う。

この作業は、他の道具でやることも多い。以下、いくつか挙げてみた。

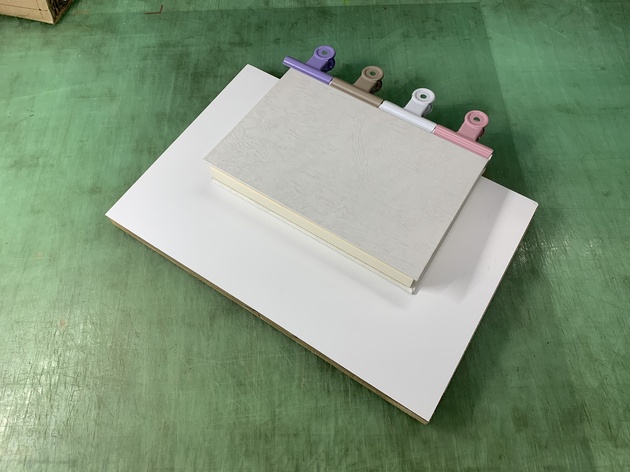

普段学校などでは、目玉クリップを使う。前は竹ひご2本と輪ゴム使ったり、いろいろやったが、目玉クリップに落ち着いた。安価で入手しやすく、作業もしやすいので、これはとてもいい。ただし、本が厚くなるとクリップが具合良く届かないので使えない。安心して使えるのは厚み2センチくらいまでか。

こんな↑感じで、ミゾにぴったり嵌るので使いやすい。実際の作業では当て紙をしてから挟む。

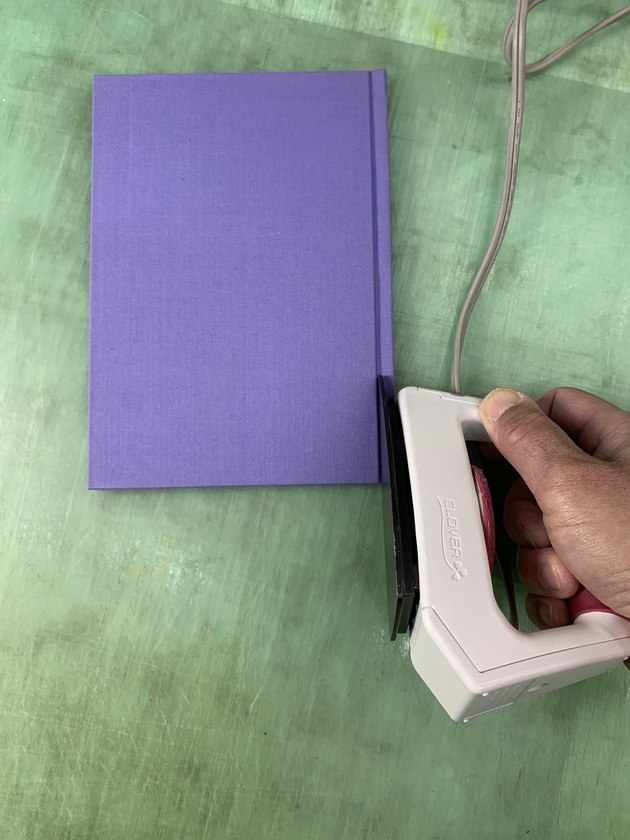

自分の個人教室では、だいたい小さいアイロンを使ってる。布装をやることが多く、素早くきっちり付けられる。私自身としては、一番使いやすい、くるみ道具だ。現在愛用してるのは、クロバーのパッチワークアイロン↓

実際に使う時は、クッキングシートなど当て紙をして使う。

とても快適に作業できるのだが、アイロンならなんでもいいわけではなく、このような形のところをこう嵌めて使う、ということを人に説明するのが面倒で、わかりにくい。

そうそう、イチョウ↓という道具もあるのだった。電熱イチョウ、というのも。ミゾを入れるための専用の道具なのだが、私には使いにくい。持ってるけど、全く使わない。

また、こういった特別な道具を使わないで、ヘラで押さえるだけという工程でワークショップを考えたこともあった。

さてさて、そんななかで、どうしてもミゾ板でなければ、という場面がある。それが、革の本の時だ。革の時は、アイロンが使えない。湿った革はアイロンで変色したり、ひどい時は焦げてしまうこともある。そんな場合は、ミゾ板しかない。

最初にミゾ板を自作したのは、まだ製本をカルチャーセンター(池袋西武のコミュニティカレッジ)で習っていた頃ではないかと思う。使用する金属板のところを紙で覆うことを教えてもらった記憶がある。一方ジョイントプレートという金属板をホームセンターで見つけて、工作方法を試行錯誤(最初からネジで止めると、でっぱりの幅が動いてしまって一定にならないので、両面テープなどで一旦しっかり止めてから、ネジを穴に触れないように締める、という結論になった)したのを思いだす。

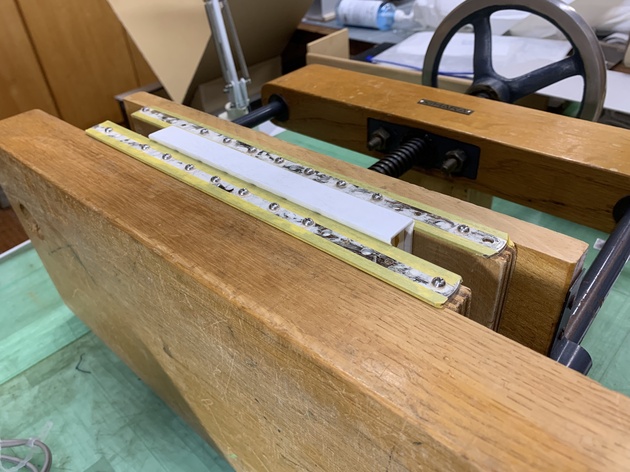

動画にもメインで登場させたこれが、その時に作ってからずっと使っているものだ。

狙ったわけではないが、両側にはみ出ているので、プレス(手機械)に挟むのにとても都合がいい。

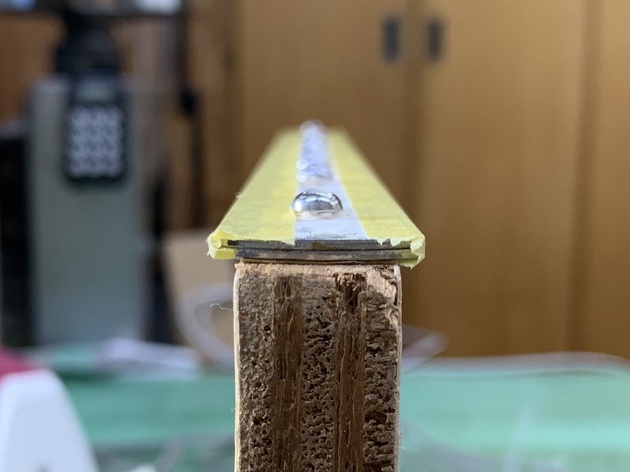

つい昨日も使ったのは、だいぶ大きい本用のこれ↓

ベニアに釘で板を打ち付けて、鉋などで削って本に嵌る部分は薄くしている。ミゾの深さは、内側にボール紙を重ねて調節できるのが、よい点。写真のベニアを見てわかるとおり、つなぎ合わせて応急的に作ったが、意外と繰り返し使っている。

コメントする