ブログ

両面テープを使う

今週の動画は両面テープをやった。

まずは、私の「接着」体験史。

大学生の時、本作りでペーパーセメントを使ったり、スプレー糊を使ったりしていた。40年前でも、糊やボンド(ここでのボンドは木工用などの水性のものを指す、以下も同じ)を使ってなかった。なぜ糊やボンドを使わないかというとでこぼこになっちゃうからだったのだと思う。しかし、上記二つの接着剤は耐久性が悪く、一年もしないううちにはがれることも稀ではなかった。こまったことだった。しかし、手製本を習う以前、糊とボンドを使うという発想にはならなかった。

当時でも珍しいと思うが、大学では表具を習った。生麩糊(小麦粉から作る)を煮たり、裏打ちを仮張りという柿渋を塗ったパネルに貼って乾かしたり、という体験したので、水分のある糊と紙との関係が自然に身についたと思う。その前に予備校でも盛んに紙をパネルに水張りしていた。これは水彩で描いても、乾けばピンとまっすぐになって気持ちがいい。

そのだいぶ後にとりくんだ手工製本も、いわば伝統技法。糊とボンドを使う。歴史的にはボンド以前は「にかわ」を使っていたのが、たまにだが私も使うことがある。水分のある糊と紙という組み合わせに慣れて何十年。現代人ではとても特殊な状況だろう。

そんなことで、これまで糊や刷毛の動画はいくつか作って紹介してきた。

例えば、こんな。

一方、両面テープはこういった製本の接着の延長にあるものではなかった。

(あえて延長にあったものを挙げるとすると、セメダインスーパーXなどの水分のない接着剤。そのことについては、また説明する機会があるかもしれない)

私が両面テープを有用なものとして意識するようになったのは、製本そのものではなく、そのための道具を作ることにおいてだった。簡単に板と定規を貼ったり、組み合わせが自在にできることがすごく便利だった。

製本自体には、ときどき必要に迫られて、保存に安心な中性の両面テープを使うことはあったが、あくまで特殊な事例にすぎなかった。

それが、最近は、大学生や高校生を教えていると、両面テープが製本に有用な材料だな、と思い直すようになってきたのだった。私の学生時代以上に水性の糊は、学生にとって縁遠いものになっている。

水性の糊は、塗るのにかかる時間で、紙の延びが変わる。そうすると乾いた後の縮みかたが変わり、結果として反りがでてしまったりする。プレスを使うか、おもしをおくか、ドライヤーを使うか、などの乾かし方でも、乾き終わってからのいろいろが違ってくる。作った本が展示の時に反らないようにするのは、さらに困難。まあこのくらいかな?という勘が働くようになるのにはそうとう経験が必要。それを伝えるのは、動画はもちろん、面と向かって教えるのでも無理で、自分でやってみるしかない。

このような難しさに慣れて、難しさを感じなくなっていたことに気づき、学生の展示なども考え、近頃は、両面テープを製本に使うことをいろいろ試すようになってきているのだった。

また、普通の(耐久性に保証のない)ニチバンのナイスタックでも、ずいぶん昔に作ったものでもセロテープなどのような変色や剥離は起きてないので、この点でも「まあいいかな」と思うようになった(セロテープなどと違い、紙の内側に使われるので、外気に触れず、酸化しにくいのかな、と想像している)。

そうして、今回の動画は、道具作りと製本にまたがる両面性のある材料として紹介してみることにしたのだった。

長々と書いてきたが、さらに付け加え。

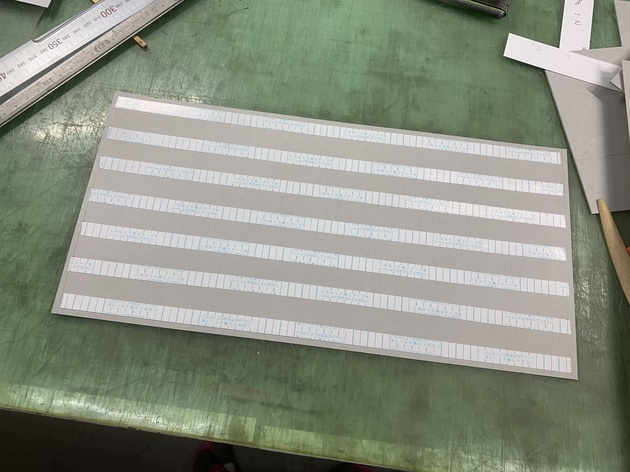

説明しにくいので例をあげる。ここでやってるように市販の剝離紙の上に、両面テープを貼りながらちぎっていく。この作業、以前は、ガムテープをボール紙の上に敷き詰めるように貼って、その上に両面テープを貼って、ちぎっていた。しかし両面テープがガムテープに貼り付いてしまい、両面テープの自体の剝離紙が離れてしまって使えないことがあって効率があがらない。

そこで、シール収集用の剝離紙を使ってみたら快適。

このことから、両面テープの基材の両面と剝離紙の両面の間の粘着力は、適度に調節されていないとうまく使えるものにはならない、ということを理解した。

冒頭の写真は、両面テープの貼り方の例だけれど、このくらいの間隔で、曲げた時の紙の表裏から、貼り合わせがあまり目立たなくなる。しかし、両面テープの厚さが全然見えないためには、貼られる紙の方の厚さにも限度があるのである。

コメントする