ブログ

紙に綴じの穴をあける

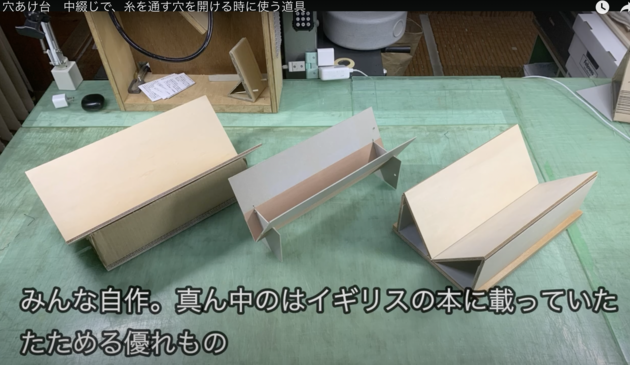

穴あけ台の動画をアップした。

本は、紙に穴をあけて、そこに糸を通すことで作る

(糊を使うパターンもあるが、それはまた書いてみたい)。

その穴をどうやって開けるか、というのは結構、いいテーマだ。

いろいろな可能性が考えられる。

洋風の手製本で使うのは、のこぎり。

折を束にして、よく揃えて、切り込む。目引きと呼ばれる作業だ。

目引き、こんな感じ。

挟むためのプレス(上の動画では手締めプレス)、のこぎり、当てるボール紙などが必要。

そして、歪まないように、きっちり挟むのが難しい。真っ直ぐのこぎりで切るのが難しい。

というわけでちょっと体験したい人には教えにくい。

最近になって、ほぼカッターだけでやる方法に辿り着いた。大学などでは、これを使う。

切り込みによる穴あけ

目引きのいいところは、のこぎりの厚み分、削れて穴があくこと。

カッターで切り込んだだけだと「穴」ではないので、洋風の製本のやりかただと糸の収まるスペースを作ることができない。(逆に和本の列帖装だと、絹糸が食い込んでしっかり止まるので具合がいい。)

上記の、のこぎりでの目引き、カッターで切り込む、のほかに目打ちで開けるというのがある。

これは、子どもワークショップで

針を使わない三つ目綴じ

紙を折る前に穴をあけ、糸で綴じてから折る、という方式。

なぜなら、折ってから折り目に目打ちで穴をあけようとすると、必ずずれてしまうから。

そんな時に、今回動画をアップした穴あけ台が必要になる。

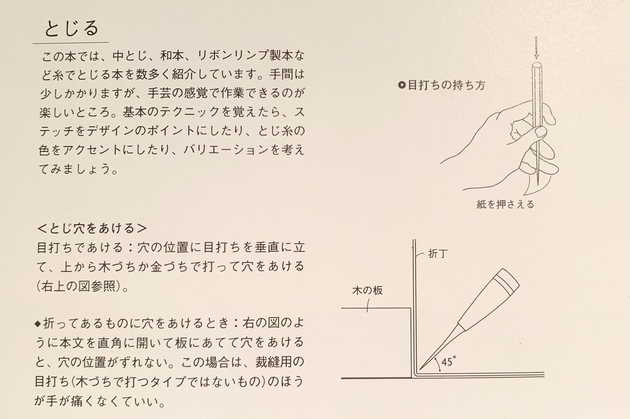

が、使わなくて済むならできるだけ道具が少ない方が、いろんな人ができるだろうと思って、最初はこんな提案をしていた。右下の図。『手で作る本』(P.90、2006年、文化出版局)から。

45°などと書いてあるが、これをうまくやるのはけっこう難しい。あとから思いついたのは、全体の下にスチレンボードを敷くこと。そうするとプスッと目打ちの先が刺さるので、ちゃんと穴があく。

まあ、それでも難しさは変わらない。

このスチレンボードが拡張していったのが、こどもワークショップでの段ボールのぐるぐる。

そのあと、箱に詰める方式も作った。

話がいろいろなところに行ってしまうのだが、上の図の右上の図。これは目打ちを木槌などで打つ時の型をあらわしている。六角形をした鉄の鋳物(だと思う)の目打ち。下に木のブロック(木口を上)を置いて打つとスコッと刺さって気持ちがいい。のだが、音が出るのと、やっぱり道具が多くなるので、一般向けワークショップでは使えない。

その点、段ボールの台は音がでないし、木槌も不要なのは大きな利点。

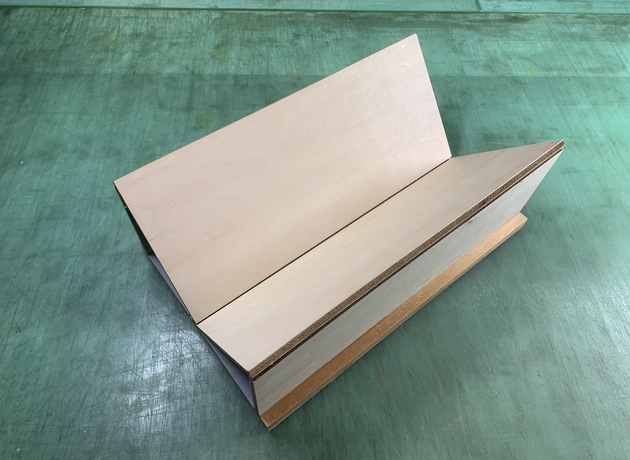

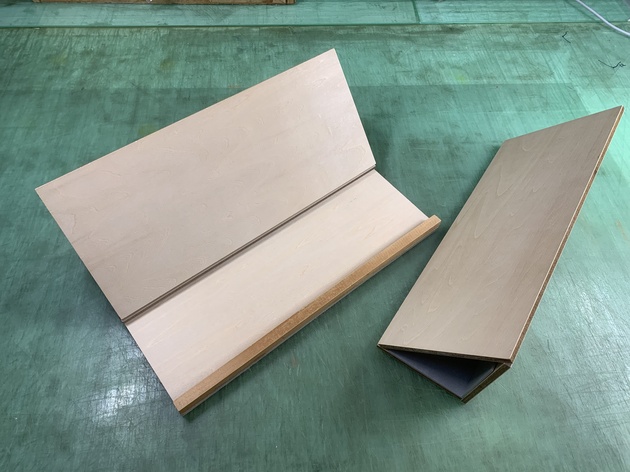

さて、今回の動画をアップ途中に、イギリスの製本の本に紹介されてた方式(真ん中のもの)

ひさびさに取り出してみて、これもほんとによく工夫されてるなぁ、と思って、それ風でもちょっと作ってみたが、まだ、いまいち。

ひさびさに取り出してみて、これもほんとによく工夫されてるなぁ、と思って、それ風でもちょっと作ってみたが、まだ、いまいち。

あっちへいったり、こっちへ行ったり。

でも、今のところ、今回新しく作った、三角柱二つを組み合わせるのは気に入っている。

コメントする