ブログ

しりあがり寿 湯布院洞窟風呂展 大型本 製本工程動画

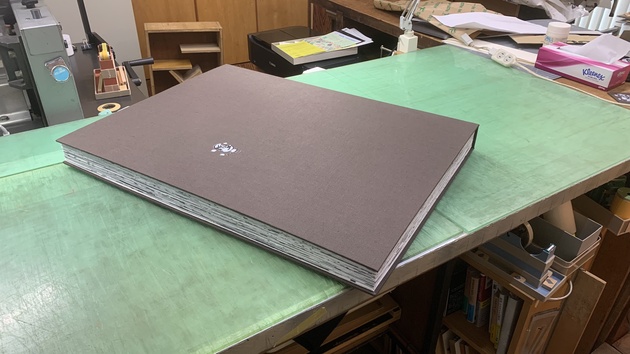

先日仕上げた、『しりあがり寿 湯布院洞窟風呂展 大型本』

の製本工程を毎日1~2分ずつ動画にしてアップしてみることにした。

現在の展示は5月6日までなので、それまで毎日アップして、全工程が紹介できたら面白いかな、と思っている。

これをやることになった経緯は以下。

一昨年のこの↓展示の絵を解体したものを「本化」してほしいということで、昨年6月、伊藤剛好さんと小林雅子さんがご依頼くださった。

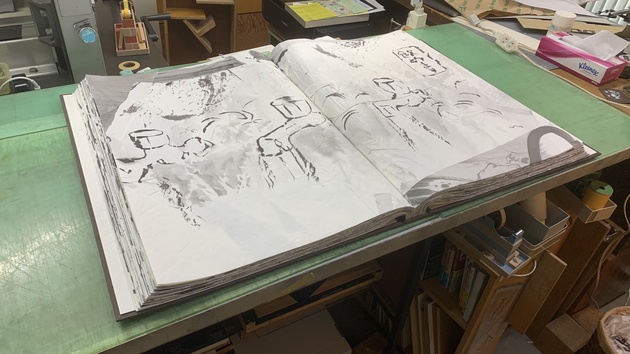

膨大な量の障子紙でギャラリーが「洞窟風呂」となっていた様子が窺われる。伊藤さんと小林さんが、この中から絵をチョイスし、お持ちくださった。せっかく面白い企画なので、なるべくまめに動画を撮りながら作った。

そうこうしていると「息をするように動画を作る」っていう言葉が頭に出てきた。頑張らないでも、気づいたら撮ってる、編集できてる、というふうにならないかな〜と思ってるんだろう、自分。

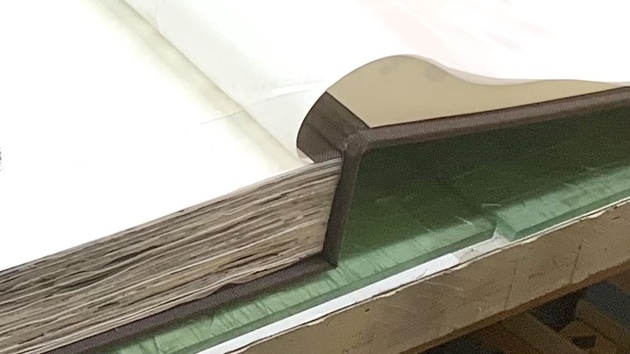

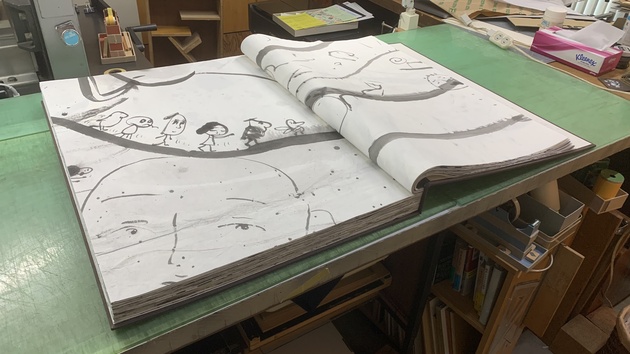

背の開閉部と小口の雰囲気をみていただくと、和本的(つまり、袋折で平綴じ)なものだとわかる。

背がべったり真っ平らになっていて、袋折になってる小口が少し膨らんでいる様子。

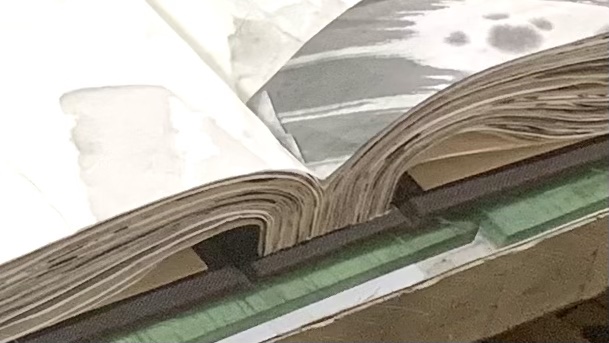

拡大で背の部分を見ると完全に背に貼り付いていて、紙の柔軟性だけで本がひらいていることがわかる。

動画だけで説明しよう考えたが、

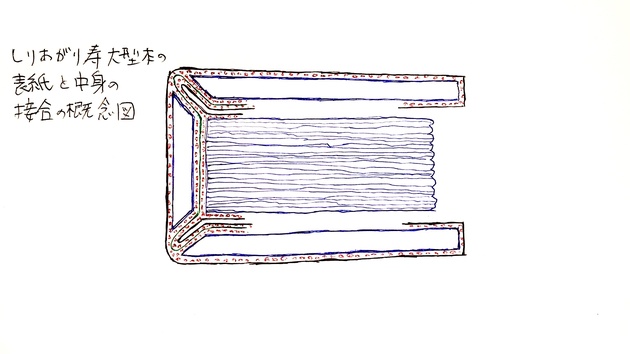

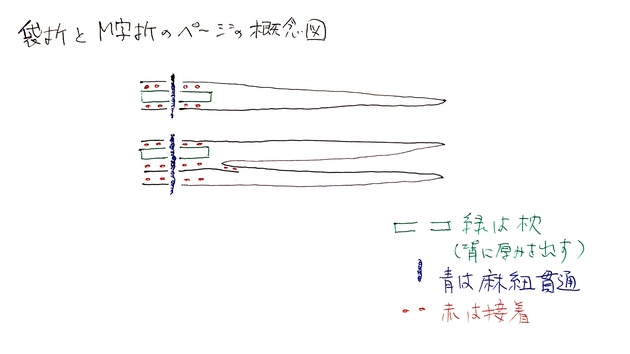

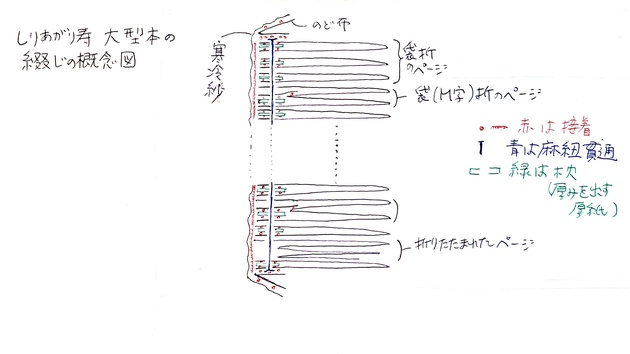

本の構造は、作業だけからはわからないと思い、概念図の必要性を感じた。

イラレがいまだに全然不自由にしか使えないので、それはこれから鍛えるとして、とりあえず、手書きの概念図をここに載せておく。

ページの構成は上の二種類。そとおもてに袋折にした間に、枕(まくら、厚みを出す厚紙)を挟んである。本文がものすごい貼り合わせやしわしわに折られており、厚みが不揃いでふかふかなので、背をがっちり固める必要があり、この枕が必須。AFハードボードという0.45ミリ厚の保存用のカード紙を使用。

見開きで見せたいものが6セットあり、それについては上記のようにM字に折って、真ん中の谷のところに足の紙をつけ、それも綴じた。こうすることで、平綴じだが、見開きがきれいにのどまで開く。

普通の袋折のページが52セットあり、M字が6セットだから、全部で袋の数は52+6×2=64。ページ数でいうと128ページとなる。

一つだけ細長〜〜い人の絵があり、それだけは折り畳んで収めた。

ハードカバーの表紙の付け方は、図がわかりにくく、申し訳ない。赤い点々は接着を表している。

上の拡大写真でなんとなくわかっていただけるだろうか?

一般的なハードカバーとは違って、表から見えるミゾがない作り方。

表紙と背の接合する箇所のボール紙を斜めに削いで、外からも内からも製本クロスで貼って、開閉できるようにしている。

概念図を書いたら、工程表も要るな、と感じた。

工程表は作業全体の俯瞰図のようなものだから。次のブログで発表しよう。

作業自体は、動画を撮るとともに、常にエクセルに数値を記録しながら進めているのだが、記録の仕方がまだまだ改善しなければならない気がしていて、すっきりしていない。

今回工程表をまとめるにあたって、少しでも整理できればうれしい。

概念図、工程表、そして動画。

この3つのセットで、どこまでわかりやすい説明ができるか、試してみようと思う。

コメントする