ブログ

折帖の実習

昨日は年に一度の秋田公立美大での製本実習だった。

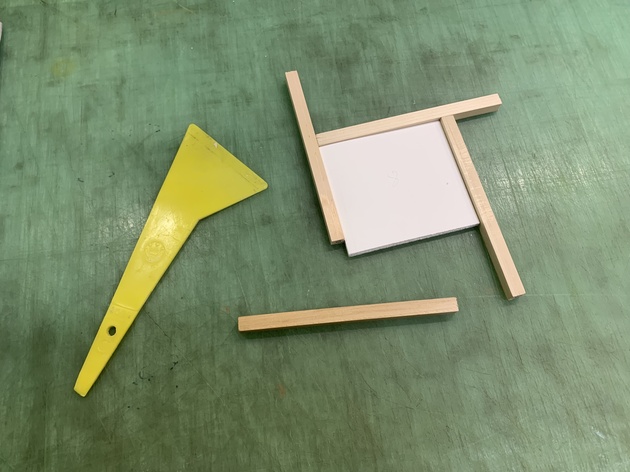

↑木枠を作って、折帖を組み立て。ボンド塗りのプラヘラ(こんなタイプのを使った)。

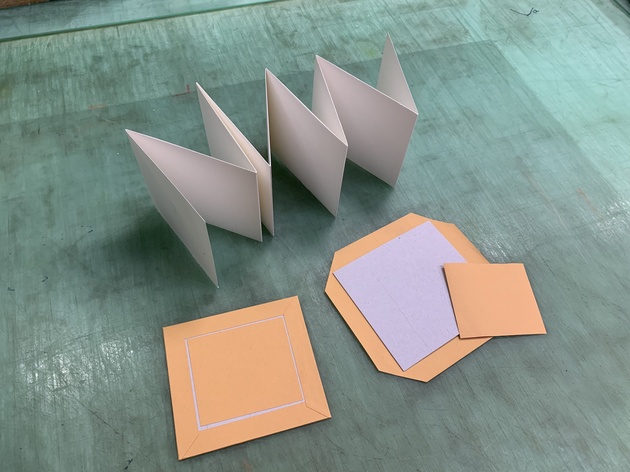

↑折帖本文と貼っている途中の表紙

やり終えて、去年までの実習は、「この本を自分が作った体験」をできる限りそのまま味わってほしいというものだったな、と思い当たった。

しりあがりさんの動画を毎日アップしていると、自分が体験(ストーリーと言ってもいいような気がする)を説明したい気持ちのままにやってるのがわかる。

道を作る人のことを知らないけど、地形図みてどこに道をつけるか考えて実際の場所に行って木や草を刈って、階段作って、みたいにするんじゃないか。「そういうのこそ面白いから、やってみて」って言ってるのに少し似ていたのでは、今までの実習。一つ一つ作る本人は楽しいが、それをなぞらされれる方の体験は全然別のものだから、楽しいはずがない。

ハイキング的に山登りを楽しむ人は、できてる道を間違わないで歩くので手一杯だし十分楽しい。そこから興味がでていろいろやろうとしてみるわけだ。

今回の実習で大きく変更したところがある。

1、使う紙を全部、最初に、仕上がりサイズに切ってもらう

(なんでこのサイズになるかとかそういう「因果関係=ストーリー」は言わない)

2、接着剤は木工用ボンドだけ

(でんぷん糊とボンドの配合の意味とか、自分が蘊蓄を言いたくなる要素を排除)

3、刷毛でなくパテ用のヘラでボンドを塗る

(刷毛は品質がいろいろありすぎるし、そもそも初心者には使いこなせない。初心者に役立たない蘊蓄を語りたくなるので、これも排除)

幅定規は受講者に作ってもらった。「私がストーリーを語って楽しいところ」をちょっと残したわけだ。このくらいの負荷は許されるかな?と勝手に私が思うところ。

全部味わってもらう、と、組み立てるだけ、との間にはたくさんの選択肢があると(当たり前なのだが)わかってきた。

エクセルで計算し、実測して記録もする習慣になったから、どこを調整するかが見出し易くなってると思う。

コメントする