ブログ

折り箱の、本の差し込み箱

あい変わらずエクセルが楽しいこのごろ。

今頃になって何?という反応だとは思うのだが、自分は全くそういう流れだ(去年の8月はこんなことを書いていた)。

元のサイズ、作業中の諸々のサイズ、出来上がりのサイズ、などなるべく全部記録するようにしている。

今までも、ノートを取ってはいたが、メモの仕方が統一されていないので、毎回読解が必要でめんどうだった。

最近は、紙定規を使ってサイズの測り方や、数値の入れ方もだいぶ決まってきたので、使えるようになってきた感じ。

もっともシンプルな作例として、折り箱の差し込み箱を作ってみた。

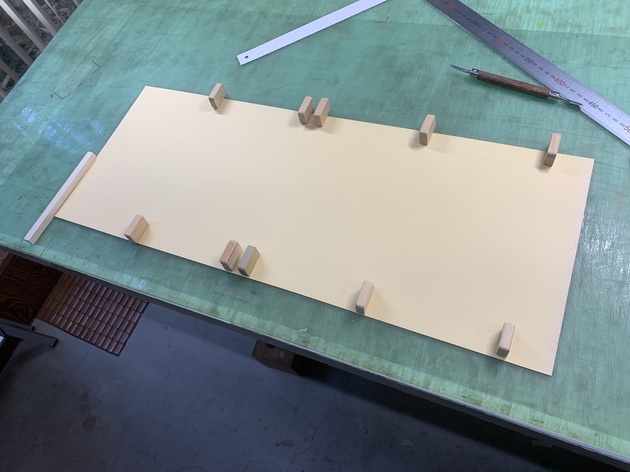

本の、幅、高さ、厚さ、を測って、エクセルに数値を入力すると、折り箱の展開図のサイズと折筋の位置の数値が出る。それを紙定規に移して、位置決めコマを打つ。

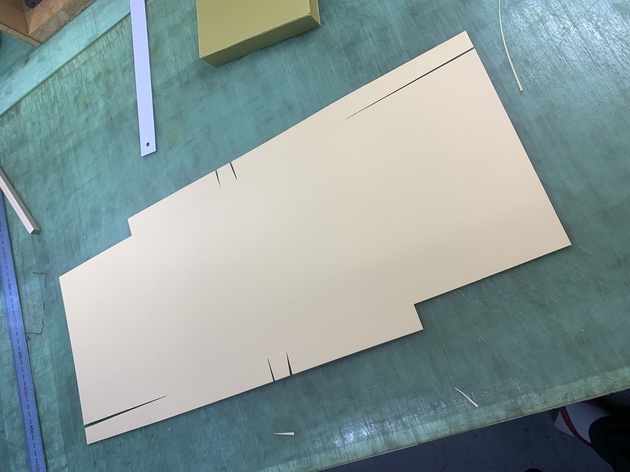

そのまま、筋入れとカットを行う。

折入れる時に邪魔な3ミリを12ヶ所、ここはスプリングコンパスを使って位置付けをして、カット。

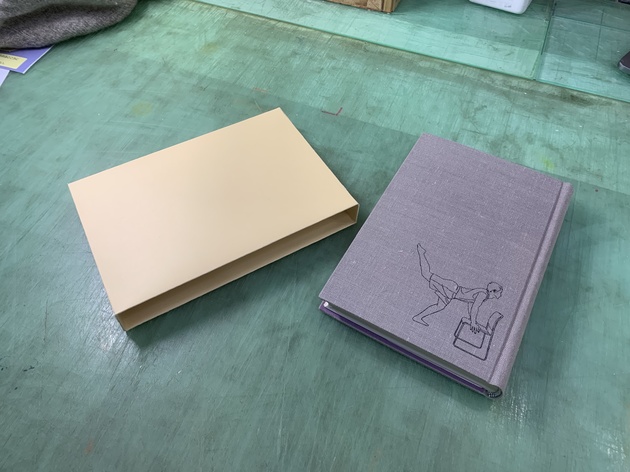

あとは折って、木工ボンドで貼るだけ。初めてこのエクセルファイルを使ってみて、30分でできた。

多少ゆとりが少なめだったので、次回以降のために、数値を微調整した。

今の自分としてはとてもやりやすいやり方ができて、いい感じ。

だが、学生にやってもらうとしたら、イラレで展開図描いて、紙にプリントして作るのがやりやすいだろうと思う。検索したところ、イラレにプラグインとして使える「箱楽」というアプリもあるらしい。折り箱の場合、展開図のサイズが元の本に対してずいぶん大きくなってしまうので、そこが問題かもしれない。

だが、学生にやってもらうとしたら、イラレで展開図描いて、紙にプリントして作るのがやりやすいだろうと思う。検索したところ、イラレにプラグインとして使える「箱楽」というアプリもあるらしい。折り箱の場合、展開図のサイズが元の本に対してずいぶん大きくなってしまうので、そこが問題かもしれない。

A4で作れる折り箱はずいぶん小さい。今回の作例でも、本は書籍の四六判程度(137×195×23ミリ)でそれほど大きい本ではないのに、折り箱の紙は576×243程度で四六判四切では足りない。貼り箱なら、それぞれのパーツはもっと小さい。

手作りの箱としては、折り箱より貼り箱(ボール紙を組み立てまわりに紙などを貼る、という作り方)を作ることの方が多い。手製本の見習いの時も、折り箱を作ったことはなかった。その後、製本教室を始めたり、注文で製本したりしはじめて、かなりたってから、折り箱も作るようになった。貼り箱だと重厚すぎる、と思ったことがあって、それがきっかけだった。

※ちなみに「折り箱」で検索すると出てくるのは、駅弁などの容器の「折箱」。これは紙を折って作る箱ではない。私が思っていた「折り箱」は紙箱とか化粧箱と呼ばれいる。「本の」という語まで入れると、今回作ったような「折箱」もでてくる。紙を「折って」作る箱だから、送り仮名で「り」を入れた方がそれらしいと思い、「折り箱」という表記にしてみた。

コメントする