ブログ

過去の道具の集積で新ルートを歩く

毎週つづけてる、道具の動画、12回目はスプリングコンパスをやった。

毎回、一つの道具を説明し、製本を教える時に役立てようというつもりだった。だが、どの道具もあたりまえに多用途。目の前に相手が居れば、こんなふうに使いますと、仮にやって見せれば済む。

が、動画ではもっと「わかりやすそうな仮のセット」を作らなければならない。どういう状況かをしゃべって説明しなければならない。手間がかかるし、難しい。普通にしゃべると繰り返しが多くなって聞くに耐えないし、シナリオを書いたって憶えられないから、何度やっても説明しおとしてしまう。手の動きも口で説明しやすいものになったりして、おかしい。

で、方針を転換。

1、しゃべらない

2、実際の工程を撮る

ことにした。

ミゾ板は、ちょうど頼まれていた角背の本での作業をメインに撮った。

続く、今回のスプリングコンパスも、ちょうど夫婦箱を一個作る必要があったので、その工程で2シーンを撮った。

そう、だいぶ気軽に工程の動画を撮れるようになったのだ。

ここ数年の動画作りで、いろんな台を作ったので、俯瞰でも斜めからでも、いろんな高さ、角度でさっと撮れるようになった。マイクも音質は諦め、Bluetoothのイヤホンで自分が聞こえてる作業音をとることにしてしまったのでごちゃごちゃ考えない。

それで、ちょっとしたことでも特徴的なことは記録しておこう、というふうになってきた。

今までも写真で工程を撮ったりはしていたが、人に説明するとき、動画は圧倒的にわかりやすい(「この本」が手作りでどのように作られたか、は、ほとんどの人には想像もできなことだと思うし)。検索できるように整理さえしておけば、とても便利。

さて、今週の作業は、

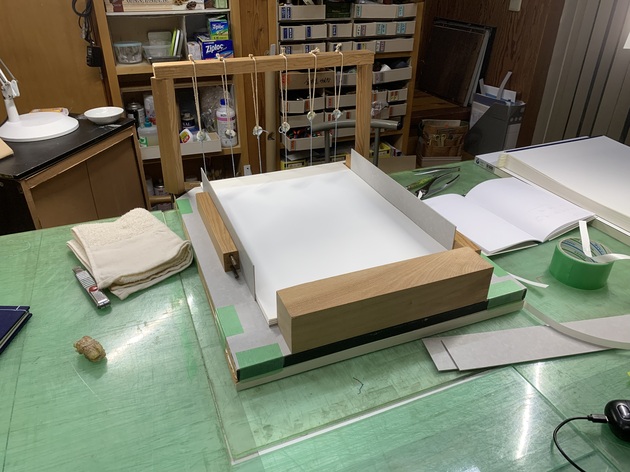

これの本番だった。サイズが大きいのと凝った作りなのとで、綴じの工程はこんな感じに。

久々に使った、教室初期に考えて作った、かがり台。試作時は、寄せ盤かがり台を使ったが、それだと小さくて対応できないので、これを出してきた。

両脇の柱の足(真鍮の棒)を一本抜いて、柱を回転して使うと、綴じ緒(張ってある紐)を下まで露出させて使うことができる。オレンジと白で隙間にチラッと見えてるのは、リュックの口を締める紐などに使うコードストッパー。これで紐の下端を留める。上端はドーナツ状の亀座金2枚の間に挟んで留める。このように「組み上げた」「装置」っぽい感じが、嬉しい(過去の自分よ、うまい道具を作っておいてくれてありがとう、というのもある)。

後ろ側から見るとこんな。両面テープで折を貼りながら、本かがりもやる、という特殊な作りなので、こういうことになった。綴じ以外の三方をしっかり枠にするというのも、最近の発想。これですね。

自分は道具でできている、なんて思った。

過去の集積の「つぎはぎ」で、新ルートを歩く方法が見つかる。

コメントする