ブログ

最新記事

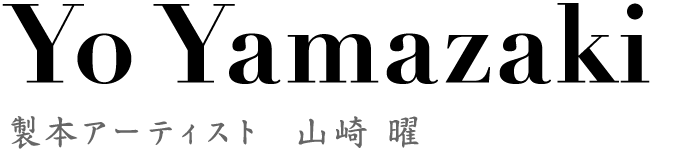

エクセルで作った箱、イギリスの展示に参加

2026年1月30日|製本と教室|個別ページ| コメント(0)

昨夏のライブラリー展に出した作品↑が、イギリスのウィンチェスターでの展示「折り込まれていく空間、日本とイギリスの現代アートブック」に参加することになったので、久々にブログ。展示は、今日から始まって、3月26日まで。

https://www.thewinchestergallery.soton.ac.uk/exhibitions/

↓こちらには、日本から参加の作家の作品が詳しく

http://the-library.org/Winchester-2026-2.html

一昨年くらいからエクセルを使って製本のサイズの記録をとったり、材料のサイズを計算するようになった。AIのヘルプもあって、だいぶエクセル慣れして「箱こそ楽しい」ということに気づいた。

どういうことかというと、中に入れるもののサイズを測れば、使用材料はもちろん、完成した箱のサイズもあらかじめ計算できるようになったから。

何重にも重なった箱もけっこう簡単に作れるじゃん、と思いついて、どうしても作ってみたくなったのが、この『BOOOX--本の形の箱のマトリョーシカ』。

キュレーターの方々によると、この作品はクラフト的な細工であるところが日本的で、コンセプトから始まるイギリスのブックアートと対置させると面白い、とのこと。それでウィンチェスターの展示にも参加できることになった。

ストップモーションの動画を作ったから、からっとからっぽな様子をごらんください。

夏に、帰国報告展「旅するブック・アート」もあります。

会期:2026年7月9日〜7月25日(日曜日休廊)

会場:Galerie 412(東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ同潤館302)

実習のアンケートから早速動画

連休で家族とのお出かけとかいろいろあって、動画やらブログのアップが乱れている。

先週の秋田美大での折帖の実習(と、その前週のオンライン授業)のアンケートの回答がきた。

1時限のオンライン授業と2時限だけの実習なので、現場で学生の反応を聞く余裕は無い。一方通行的になってしまっていたので、回答を結構しっかり書いてくれていて嬉しいかぎり。

今回の方向性は、これで良かったな、という感触で、ひとまずほっとする。

刷毛で糊を塗る、という難作業をやらない構成だったので、難しかったところが絞られた。

あまり切れないもので紙を裂き切る動きだ。ペーパーナイフで紙を切る動き、と言ったらわかるだろうか(ボンドを塗るのも紙を裂くのも、パテを塗るヘラでやったので、まあ難しいですね)。

を作ってみた。動画でもかなり伝えられることはある。と思う反面、刷毛とでんぷん糊(+水性ボンド)などはやはりとても難易度が高い、と感じる。

折帖の実習

昨日は年に一度の秋田公立美大での製本実習だった。

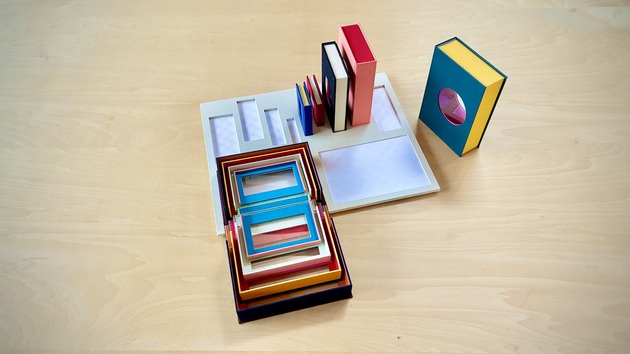

↑木枠を作って、折帖を組み立て。ボンド塗りのプラヘラ(こんなタイプのを使った)。

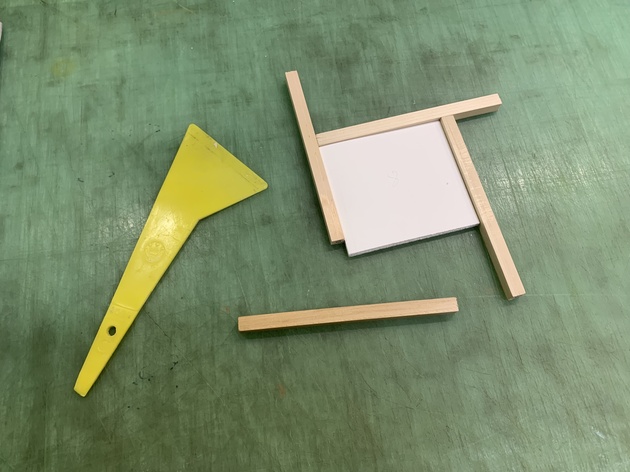

↑折帖本文と貼っている途中の表紙

やり終えて、去年までの実習は、「この本を自分が作った体験」をできる限りそのまま味わってほしいというものだったな、と思い当たった。

しりあがりさんの動画を毎日アップしていると、自分が体験(ストーリーと言ってもいいような気がする)を説明したい気持ちのままにやってるのがわかる。

道を作る人のことを知らないけど、地形図みてどこに道をつけるか考えて実際の場所に行って木や草を刈って、階段作って、みたいにするんじゃないか。「そういうのこそ面白いから、やってみて」って言ってるのに少し似ていたのでは、今までの実習。一つ一つ作る本人は楽しいが、それをなぞらされれる方の体験は全然別のものだから、楽しいはずがない。

ハイキング的に山登りを楽しむ人は、できてる道を間違わないで歩くので手一杯だし十分楽しい。そこから興味がでていろいろやろうとしてみるわけだ。

今回の実習で大きく変更したところがある。

1、使う紙を全部、最初に、仕上がりサイズに切ってもらう

(なんでこのサイズになるかとかそういう「因果関係=ストーリー」は言わない)

2、接着剤は木工用ボンドだけ

(でんぷん糊とボンドの配合の意味とか、自分が蘊蓄を言いたくなる要素を排除)

3、刷毛でなくパテ用のヘラでボンドを塗る

(刷毛は品質がいろいろありすぎるし、そもそも初心者には使いこなせない。初心者に役立たない蘊蓄を語りたくなるので、これも排除)

幅定規は受講者に作ってもらった。「私がストーリーを語って楽しいところ」をちょっと残したわけだ。このくらいの負荷は許されるかな?と勝手に私が思うところ。

全部味わってもらう、と、組み立てるだけ、との間にはたくさんの選択肢があると(当たり前なのだが)わかってきた。

エクセルで計算し、実測して記録もする習慣になったから、どこを調整するかが見出し易くなってると思う。

オンライン授業で作品などを見せてみた

今日は秋田公立美大のオンライン授業だった。このところ初回オンライン、次の回リアルで実習という二回で、手工製本を体験してもらうようになっている。

去年は実物を机にいっぱい置いて、画面に映しながらやったが、見せるのが難しくてよくなかった。今年は写真と動画で見せることにして、楽だった。PowerPointで、写真を話の順序に並べておくだけ。Excel慣れしたおかげで稀にしか使わないPowerPointも自分にとって使いやすくなっていた。同じ開発元だとサインとか操作が当然似ているからだろう。

オンライン会議のアプリは、初めてgoogle meet を使った。ちゃんとPowerPointに発表者用の画面というのがあって、順に並べた写真を簡単に横スクロールできるのがとても操作性が良くて、助かった(学生のいる教室の様子は見えない設定で、おそらくもっといい画面使いが可能なのだと思うがそこまで今回は使いこなせなかった)。

初対面の学生たちなので、オンラインでは、自己紹介(=作品紹介)が主な内容。

話の最初はナルニアとお尻の本なのは毎回同じ。

ナルニアは小学生の時。本の中にお話の世界があって、その世界のタンスの中に別世界がある、っていう入れ子構造になってる「本」っていう仕組みが面白いと思ったこと。

お尻の本は大学生の時。本を人体に見立てることを思いついて、ぬいぐるみのような質感のお尻っぽい形で本を作り、それが今の職業に繋がったこと。

そのあと、今回は、注文で作ってきたいろいろの本やそれに近いようなものをたくさん見せていった。

自分の作った物を振り返れるのは貴重な機会。

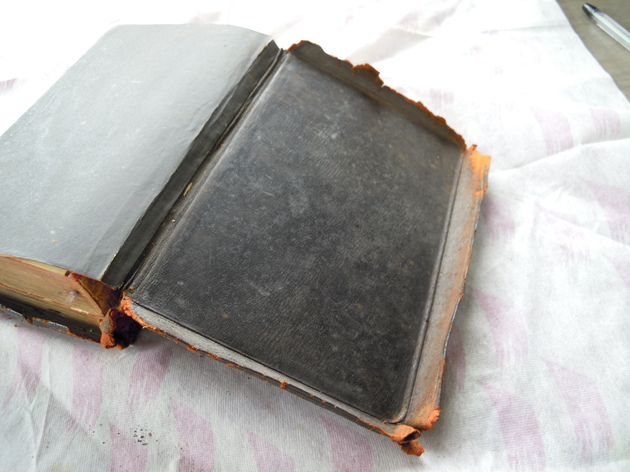

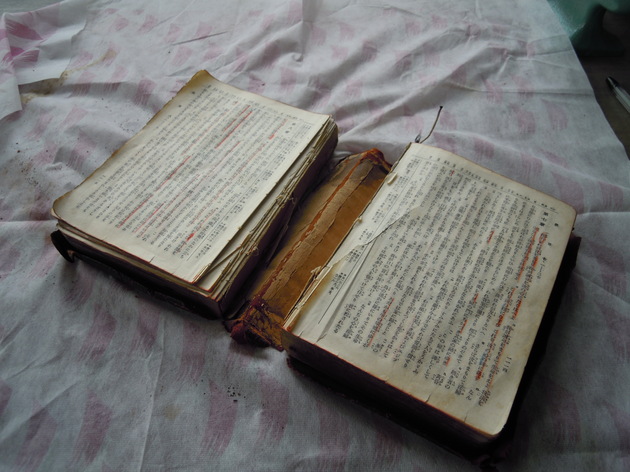

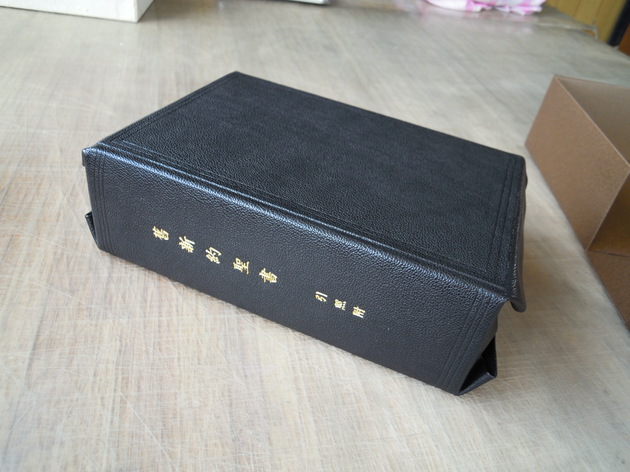

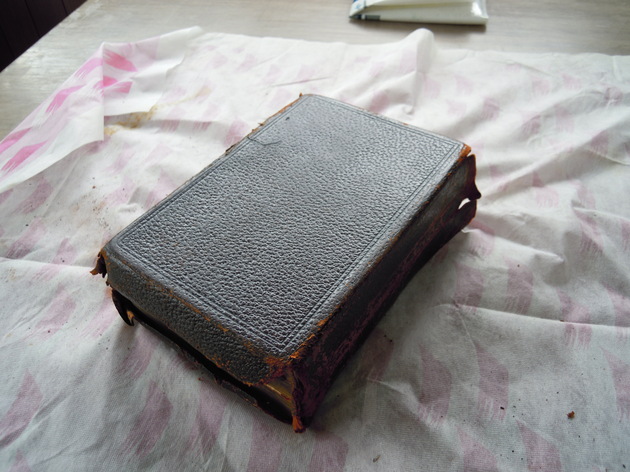

垂れ革表紙の壊れた聖書を直したのは写真をわりにちゃんと撮っていたので、

見せてみた。

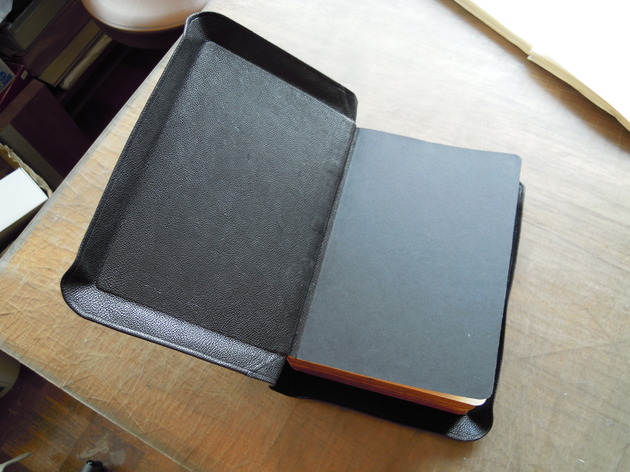

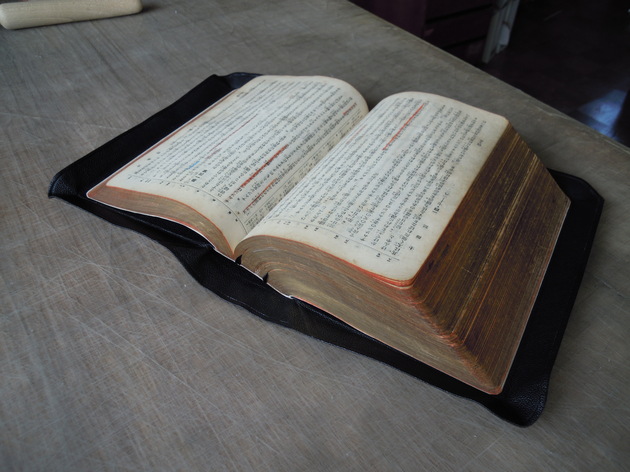

↑のような状態だったのを、ページを紙と糊で補修して、綴じ直し、表紙は新しい垂れ革表紙を作って取り替えた↓

水牛のやわらかい革を使って、垂れ革表紙を、見よう見まねで作るのが面白かった。

元の本を壊しながら観察したり、垂れ革表紙の聖書は今でも普通に売られてるのを知って銀座の教文館に見に行ったりした。

ブログで写真をこんなに並べると、自分としては、なにか大層な感じだが、PowerPointであっち見せたりこっち見せたりしてると、別にどうということもなく、こまらないものだな、と思った。そして随分説明できる気がする。

例によってgoogleformでアンケートをとったが、さて、学生はいったいどういう感想を持ったのか。非常に知りたい。

ひとり音読計画

少しずつでも何かを理解したい。という気持ちがある。

そして、多言語(ヒッポ)やって、毎日色々読んだり聞いたり真似したりしているが、そうすると、何事もそう簡単にはわかったりしないし、わからないのは当たり前、でもちょっとずつ日々やっていく、という態度が醸成されたと思う。年をとったのもある。集中力も持続力もないからちょっとづつやるようになった。

難しい本もとりあえず声に出して読むというのが身についてるので、それはやる。

昨年度は朝日カルチャーで、酒井邦嘉先生の「チョムスキーを読む」で『統辞構造論』を読んだ。まだ、こういうことだ、と説明はできないが、チョムスキー(およびその翻訳者である福井直樹先生)の言葉遣いにはだいぶ慣れてきて、理解への一歩は踏み出せていると思う。今年度は『我々はどのような生き物なのか』(チョムスキー著、岩波現代文庫)を読む。ミニマリストプログラム?、マージだけで全部を説明できる?など、最近の生成文法を知ることができるみたいなので、わくわくだ。

それから、今年度(そう、年度変わりたてだ)

あらたに一人遊びとして、

『基礎から鍛える量子力学』(松浦壮 著、JMAM 刊)を毎日ひとり音読して、通読することにした。10分読めば3ヶ月もあれば一回読めそう。1周目はとりあえず音読で通読し、2周目で理解を目指した読みをしてみよう、と思う。

なぜ量子力学なのか?それはヒッポに『量子力学の冒険』という本があったから、ではあるのだが、数学に魅かれるのと、それと物理学との関係がどうなってるのか、とかそういうのに漠然とした興味がある。

今日のブログはこれを宣言して終わり。

長方形の切りだし方

しりあがり寿さんの大型本の動画を毎日1~2分の動画にしてアップしてる。

だいたい何日くらいで終わるのか、工程一覧を表にしようと考えていたのだが、やっぱりまだできない。まあ、展示の会期中に終わればうれしい、早く終わっちゃってもいい、終わらなくてもまあいい、と思ってるので、頑張ろうとはしていない。

それはさておき、今の工程は、まだ本文を1ページずつ同じサイズに仕上げ切りしていく段階。

1ページというのは正確ではなく、二つ折の袋折なので、その一つ、そしてM字折と称している四つ折のその一つ、を、一つずつ同じサイズに切る作業をしている。

動画の その5〜その9 までがそれにあたる予定。現時点では、9は明日アップ予定。

↓は、その5 で幅を切っている。下でいうと②の工程。

ここでは、本文紙を切っているが、長方形のものはなんでも同じ。

そして、ほとんどの本と本のパーツは長方形でできているので、あらゆる本のパーツを私は同様の切り方で切っている。

私のこの切り方は、だいぶ前に自分で決めたものだと思っている。習ったのかもしれないが、記憶がはっきりしない。

「この切り方」というのはどういうのかというと、

① 基準の辺(多くの場合、長い一辺)を決める

② ①の基準の辺に対して、もう一つの長辺を平行に切って、長方形の幅を仕上げる

③ ①の基準の辺に対して、接する短辺を直角に切る

④ ③で切った短辺に対して、もう一つの短辺を平行に切って、長方形の高さを仕上げる

いつもは①②③④でやることが多いが、①③②④、①③④②、であってもかまわない。

①より後に②を、①より後に③を、③より後に④をする、という決まり。

こう書くとややこしい。

こう書いてもややこしいし、目の前の人に教えるために説明しても、わかってもらえないことが多いと感じる。

自分にはもはや「体感として自明」になっているので、かえって伝えられないのか。

かなり練習しないと、身体に入らないのは、なんの作業でも同じ、ということか。

去年後半の大学での実習では、このやりかたを諦めて、イラレでプリントした紙を切ってもらったりするやりかたもやっている↓

イラレなどで長方形を描けば、回転してもひっくり返しても、同じ長方形。

あたりまえだ。

私が上で書いたようなやりかたは必要ない。

AIとか小回りの効くカッティングマシンがもう少しだけ進化すれば、サイズを入力すれば切ってもらえるようになる、と思う。今ももうそうなりかかっていると思う。

それもあって、去年からサイズ出し(と、それを書き込むエクセル)にシフトしたような気がする、自分。

上のような切り方になぜなったかというと、製本を学びはじめたころの体験からだ。

表紙の芯の2枚のボール紙を切ろうとして、慎重に細い鉛筆で作図して、その作図に合わせて切り抜いた。しかし、思ったように同じサイズにはならなかった。

どうしたら同じに切れるのか、と考えた結果の成果が上のような切り方。

つまり、基準の角を決める、ということ。

そうすると、ちゃんとした長方形ではないが一つの角を揃えた時にぴったり重なる図形になる。2枚の同じ形をしたボール紙が切れる。

それ以来、私の技法では、基準の角(と基準の辺)、というのがとても重要になったのだった。

そういうのが大事だった時代も終わるのかもと思うと、そういう作業の動画を残しておく、ということに燃えてくる。

しりあがり寿 湯布院洞窟風呂展 大型本 製本工程動画

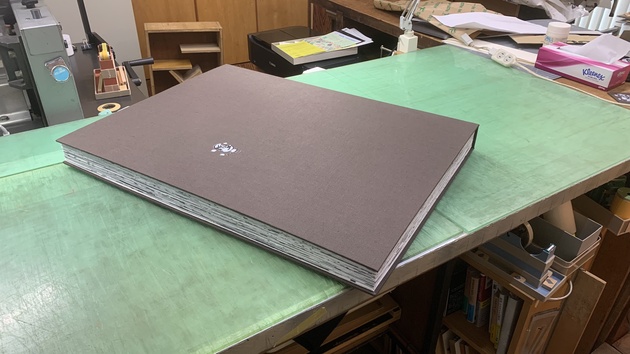

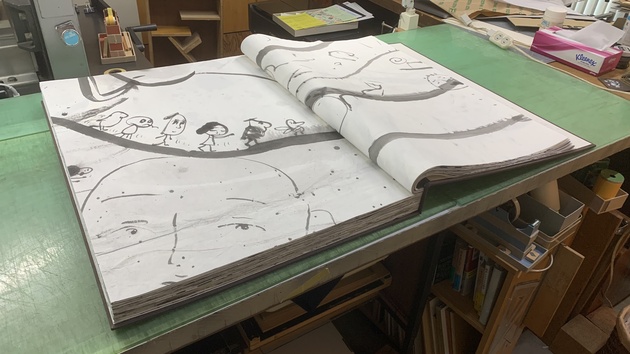

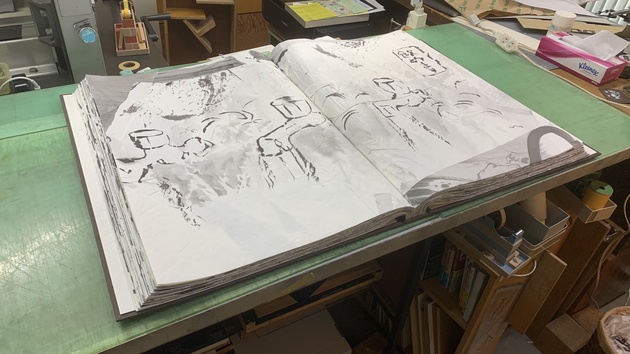

先日仕上げた、『しりあがり寿 湯布院洞窟風呂展 大型本』

の製本工程を毎日1~2分ずつ動画にしてアップしてみることにした。

現在の展示は5月6日までなので、それまで毎日アップして、全工程が紹介できたら面白いかな、と思っている。

これをやることになった経緯は以下。

一昨年のこの↓展示の絵を解体したものを「本化」してほしいということで、昨年6月、伊藤剛好さんと小林雅子さんがご依頼くださった。

膨大な量の障子紙でギャラリーが「洞窟風呂」となっていた様子が窺われる。伊藤さんと小林さんが、この中から絵をチョイスし、お持ちくださった。せっかく面白い企画なので、なるべくまめに動画を撮りながら作った。

そうこうしていると「息をするように動画を作る」っていう言葉が頭に出てきた。頑張らないでも、気づいたら撮ってる、編集できてる、というふうにならないかな〜と思ってるんだろう、自分。

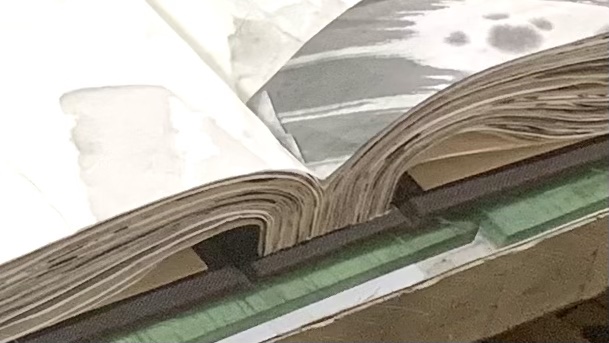

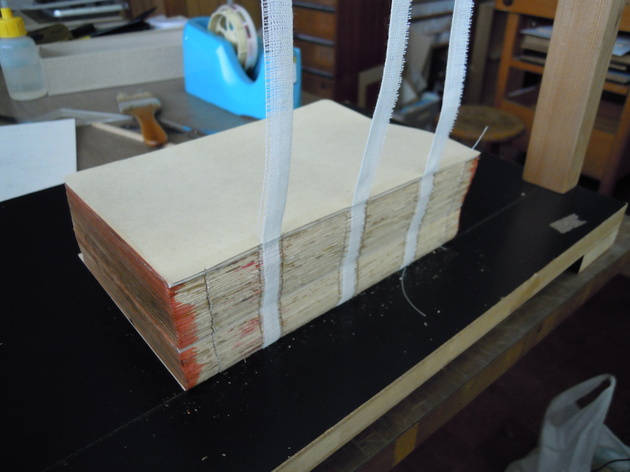

背の開閉部と小口の雰囲気をみていただくと、和本的(つまり、袋折で平綴じ)なものだとわかる。

背がべったり真っ平らになっていて、袋折になってる小口が少し膨らんでいる様子。

拡大で背の部分を見ると完全に背に貼り付いていて、紙の柔軟性だけで本がひらいていることがわかる。

動画だけで説明しよう考えたが、

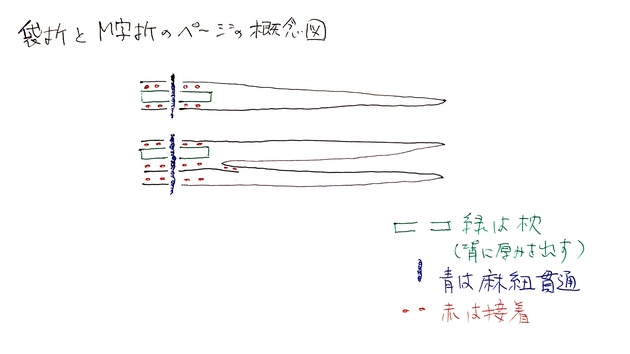

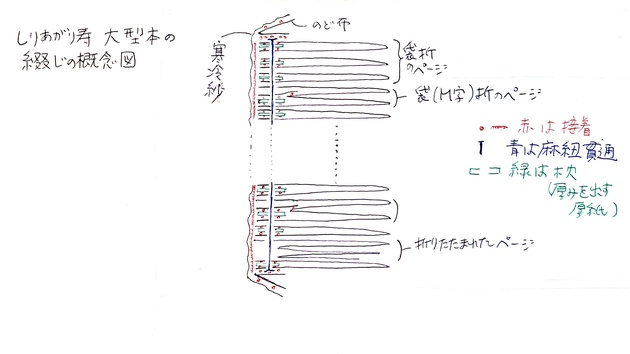

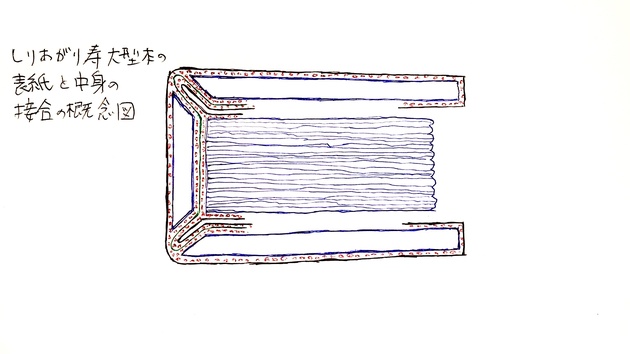

本の構造は、作業だけからはわからないと思い、概念図の必要性を感じた。

イラレがいまだに全然不自由にしか使えないので、それはこれから鍛えるとして、とりあえず、手書きの概念図をここに載せておく。

ページの構成は上の二種類。そとおもてに袋折にした間に、枕(まくら、厚みを出す厚紙)を挟んである。本文がものすごい貼り合わせやしわしわに折られており、厚みが不揃いでふかふかなので、背をがっちり固める必要があり、この枕が必須。AFハードボードという0.45ミリ厚の保存用のカード紙を使用。

見開きで見せたいものが6セットあり、それについては上記のようにM字に折って、真ん中の谷のところに足の紙をつけ、それも綴じた。こうすることで、平綴じだが、見開きがきれいにのどまで開く。

普通の袋折のページが52セットあり、M字が6セットだから、全部で袋の数は52+6×2=64。ページ数でいうと128ページとなる。

一つだけ細長〜〜い人の絵があり、それだけは折り畳んで収めた。

ハードカバーの表紙の付け方は、図がわかりにくく、申し訳ない。赤い点々は接着を表している。

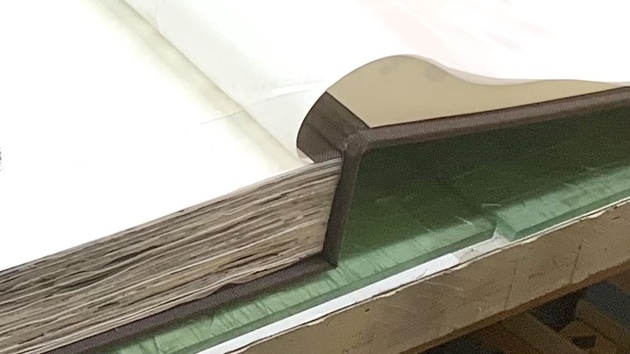

上の拡大写真でなんとなくわかっていただけるだろうか?

一般的なハードカバーとは違って、表から見えるミゾがない作り方。

表紙と背の接合する箇所のボール紙を斜めに削いで、外からも内からも製本クロスで貼って、開閉できるようにしている。

概念図を書いたら、工程表も要るな、と感じた。

工程表は作業全体の俯瞰図のようなものだから。次のブログで発表しよう。

作業自体は、動画を撮るとともに、常にエクセルに数値を記録しながら進めているのだが、記録の仕方がまだまだ改善しなければならない気がしていて、すっきりしていない。

今回工程表をまとめるにあたって、少しでも整理できればうれしい。

概念図、工程表、そして動画。

この3つのセットで、どこまでわかりやすい説明ができるか、試してみようと思う。

しりあがりさんの大型本

ここのところ頑張って作っていたのは、この本。

縦が70センチくらいある、大きい本。もともとは、ギャラリー中を洞窟のように内側から覆った展示だった絵を本の形にした。

構造は、和本のような袋折の平綴じで、中身の背を表紙の背にベタに貼り。外見上の溝はない。

最初は溝のある普通のハードカバー角背にしようと考えていたが、重くて大きい本だと、溝から背にかけての構造が弱く、壊れてしまうと思った。中身の背をベタに表紙の背の内側に貼ってしまうシンプルな仕組み(元々は自著の作例として考えた形)にすることにした。この仕組み、普通の紙では開きがとても悪くなるが、今回のは大きくて柔らかい障子の紙なので、開きはよいことも好都合だった。

本が大きくなると、なにかと普段通りにはいかないことが多く、一つ一つ積み上げて丁寧にやっていく作りになった。詳しくは、製本中の動画をアップできたらいいな、と思っている。

眠ること

では、どうする?

柳沢正史先生のYouTubeをずいぶん前にみいたのを思い出し、ちゃんと寝てみよう、と思った。

(ちゃんと寝れば、太り過ぎの人は自然に体重が減るということを言っていた、のはそうなのだが、それよりも、全体として整っていくだろうな、と腑に落ちたから。)

それから、少なくとも6時間半、可能なかぎり8時間に近づけようとして眠っている。

整頓は、なにがどこにあるか把握し、しまう場所を決めて、そこに戻すのを習慣にすること、というふうに思っている。整理はあとにすることにした。整理は、必要なものとそうでないものを峻別して、不要なものを捨てること、と思っている。

こうなっていると、その日に撮った動画をとりあえずデスクトップに上げておいて、その日のうちか翌日の朝には、エクセルにファイル名を入れて、それが終わったら、動画フォルダに収納、という一連の動作が混乱なくできる。ファイル名の付け方とかデスクトップの使い方がやっとわかった。ついでにドックも普段見えないようにしてすっきり感を出し、メニューバーはそのままだな、なんかできるはず、と思ったり。(実際の机の上も同様になってきて、それも面白くて楽しい)。

眠ると無意識に整うような気がする。

障子の紙で本を作る

某アーティストの本の製本をしている。展示で障子の紙に描きまくったものを、なるべく生かして、そのまま本の形にする、っていう、面白いもの。

30年余り手製本をしてるけれど、勉強不足でいつも不安なまま。よくこんなに諸々知らないことだらけでやっちゃってるなぁ、と思う。

努力ができない。前回もそんなことを書いたけど、自分が面白がれることに、ゆる〜っと入っていくのでないとなかなか波に乗れない。

決まり事を勉強してからやる、というのがほぼできない。

その点、もともと本でないものを本の形に仕立てる、というのはとても、私にとって楽しい。しばりがないので。

私にとっても、頼んでくれてるギャラリーの人たちにとっても初めての試みなので、こんな形にしたい、というふわっとしたイメージに、私の経験からのこうやったら本になりそう、っていう構造をまぜて、やりかたを決めた。

でも実際にやったことはないから、小さめのダミーを、障子紙で作ってみた。

小さめと言っても、縦が50センチ弱。試作だからと、逆目に紙を使ったこともあり、途中ふわふわふにゃふにゃしてだいじょぶかなという雰囲気だったが、枕(綴じの付近につける、厚みをつけるパーツ)をつけて、貫通穴に麻紐を通して綴じたら、いい感じ。

本番の完成を、自分がわくわくして待つ。